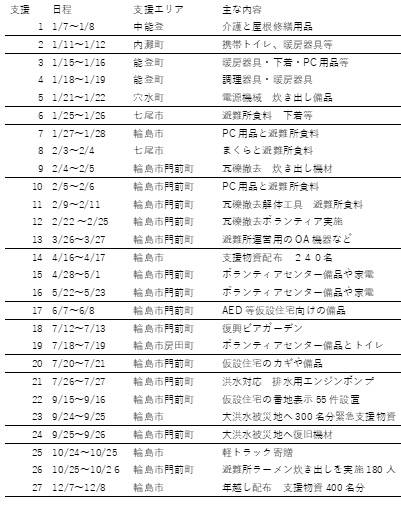

能登半島地震支援活動かわらばん 28号

~被災現地で全27回延べ70日間の支援活動を実施・支援金ありがとうございました!!~

2024年1月1日 支援本部発足から 第1次~第27次能登半島支援まで

新年の代表理事との会話は「北陸方面の地震 激甚災害になる可能性が高く翌朝の状況を見て支援本部をたちあげる」でした。最優先は素早い初動です。支援はスピードが第一です。現地同友会の状況把握、支援活動にむけた行政機関との連絡調整、支援物資のルートや調達計画の作成、支援金の募集など人命救助を最優先に72時間後の支援活動開始に備え準備しました。

東日本での教訓をもとに、私達は各行政の防災課と丁寧に連絡を取り合い団体枠で行動しました。(現地に赴く最優先は自衛隊や行政 次に大企業と団体 そして民間ボランティアや個人という順番です。)そして、「支援の物資は現地のニーズを聞き取り24時間以内にオーダー通りに届けるプル型支援としました。」これは被災地でよくある需給ギャップを避けるためです。一部SNSで支援物資は足りているなどのデマもありましたが、あるのは毛布と米ばかりで1月~2月初旬において現地の状況は充足とは程遠い状況でした。

寒い体育館を暖める暖房、お年寄りのおむつや生理用品、食糧。避難所運営に使うPCなど能登半島に行く前のオーダーメモはいつも現地のオーダーで一杯でした。

それを可能としたのが東京同友会の会員の皆様の支援金です。一年で集めた総額は18060614円とこれが力強い支援を可能としました。また、事務局の大西、桑鶴を先頭に若手事務局も毎回交代で支援活動に協力してくれたこと、物資の入手あたり長野同友会がベースキャンプとして力を貸してくれた事も大きな支えとなりました。

「能登をなんとかしてあげたい」という皆様の思いを届ける栄誉をいただけた事を私達は深く感謝しています。

雪の降りしきる中、崖崩れや道路の陥没を越えて、トイレも食堂もない道を片道4時間以上かけて物資を運んだ日々、現地の皆様とのふれあいは私達、事務局の胸にも熱い心の一ページとして刻まれています。

避難所生活から仮設住宅へ そして洪水でまた避難所へ現地の復興の喜びと苦難を共有しながら支援活動を続けています。

水害復興では180名の炊き出し、400名への物資配布

復興支援用のトラックの寄贈などを行いました。

30分でつくれるぺら1BCP (何もないなら最低限これだけは知っておきましょう!)

1 自社周辺の災害リスクを知る。 被害は立地により偏在します!

国土交通省 重ねるハザードマップ(ボタン一つであなたの会社の災害リスクが測れます。

👉河や湖沼のそばは倒壊、液状化、水害のリスクが極めて高い事は能登で顕著にみられた。

河川近くの地盤の振幅は通常の地域の1,5倍

2 自社のBCP発動条件を明らかにする。委託先や仕入れ先もチェックしよう。

- 地震 震度( )で発動

- 水害(河川、高波、外水)・土砂崩れ 警戒レベル( )で注意 レベル( )で避難

👉委託先や仕入れ先の罹災によって創業が止まるリスクも想定し代替手段も検討しておく。大規模災害では地域の産業の生態系が崩壊し県内だけでは事業再開はおぼつかない。他県同友会の会員とBCP連携を!

3 災害発生時の初動をあきらかにする。命を守る安全配慮・日頃から減災の備えも怠りなく

(出社時)◇原則、自宅待機又は自宅に戻る。職場に近い場合は職場へ。

(就業時)原則、職場内待機又は職場に戻る。自宅に近い場合は自宅へ。

施設や電車などでは現地施設の指示に従う。長時間行き場がない場合は、避難所等へ避難する。

(休日時)行政の避難指示に従う。自宅待機。緊急出社メンバーが必要な場合はその役割と名前を明記する。

※上記について自社の現状をふまえて考えてみよう。

4 減災対策について常に備えておく 災害とは人とモノとお金と情報が不足状況となる事

- 災害対応にあたる人を決めているか?人の不足に備える!

社員の安否確認 誰が( )どうやって( )やる。

来客の安否確認 誰が( )どうやって( )やる。

自社の社屋や設備の安否確認 誰が( )どうやって( )やる。

取引先の安否確認 誰が( )どうやって( )やる。

- 災害時の備蓄を用意する モノの不足に備える!

水は社員1日あたり3リットルで3日分で9リットル×社員数( )=備蓄量( )

食事は1日3食(3000キロカロリー)を3日分×社員数( )=備蓄量( )

👉簡易トイレや生理用品 止血帯や薬品類を社員人数をふまえて備蓄量( )

非常用電源装置や蓄電池とPC 避難生活で必需だが国から供給はない。( )

👉支援物資で不足しがちなのが生理用品や簡易トイレ、ドライシャンプーなど

👉鉄スコップと猫車、自転車などはあると重宝します。

防寒のための毛布や寝袋など×社員数( )=備蓄量( )

👉熊本や能登では頻発する地震で屋内避難ができずに屋外避難もあった。テントや車などの活用も考慮する。また必要な物資は倒壊しやすい場所に置かないこと。

👉社屋の耐震補強や水害対策などを被害想定をふまえて行う。

- お金の手配をする。お金の不足に備える!

罹災証明や給付金の確認と申請 被害状況は片づける前に撮影しておく。(保険や補償金・支援金の活用)

運転資金を多めに借り入れる(運転資金の1~2年分)制度融資も踏まえて多めに確保しておく。

従業員の雇用の維持を長期視野で考える(長期化する場合は雇用調整等も活用する。)支払いの抑制 取引先との交渉やローンなどの減免の活用

※被災ローン減免制度→→→

- 情報を得る手段と連絡手段 情報選択のノウハウをもつ 情報の不足に備える!

災害時の掲示板やSNSなどを活用し連絡手段とそのルールを社内で取り決めておく。

被災地の正しい情報が伝わらない虚偽のSNS情報もあり不安な状況になる。政府系メディアや官公庁の対策状況を見る 災害対応の政府内のマニュアル通りに国は動くので支援の先行きがわかる。

信頼できる情報の受発信と支援のハブとして同友会の事務局機能を活用する。

5 地域や国民とともに歩む中小企業

中小企業の再生が地域の再生、兵庫、東日本、熊本、能登、これだけはすべての被災地に共通する事です。

地元の企業が事業を再開することで被災者が勇気づけられr市民に戻ることができるのです。

地域にあって早期に事業を再建し企業を存続することが地域に果たしうる最大の貢献です。

それと同時に被災現地で地域のために地域の中心となって立ち上がる事業者の姿を多く見ました。その姿は地域の人にとって何より頼もしいものです。もちろん自社の事業は絶対の最優先ですが災害時に地域に何をするのか?そんな事も考えておくのも大切なことです。そして非被災地から側面支援するのが他地域の同友会です。被災現地の求める声を伝え各地の連携のもとに対応にあたる事も大切です。

東京同友会では激甚災害発生から12時間以内に対策本部を設置しています。もし全国の同友で支援を求める声があればいつでもご連絡ください。090-2488-5540 24時間対応窓口 担当 事務局長 林